展覧会「海の色 町の色」が、あやべ市民新聞に掲載されました

2017年3月31日掲載

2017年3月17日掲載

春の気配があふれ出す3月下旬。きりん舎では「ワークセンターとよなか」そして「ふなや吉兵衛と仲間たち」からの作品が同時に展示されました。ワークセンターとよなかの展示は2015年3月に続いて2年ぶり、ふなや吉兵衛と仲間たちは今回初の展示となります。

春の気配があふれ出す3月下旬。きりん舎では「ワークセンターとよなか」そして「ふなや吉兵衛と仲間たち」からの作品が同時に展示されました。ワークセンターとよなかの展示は2015年3月に続いて2年ぶり、ふなや吉兵衛と仲間たちは今回初の展示となります。

きりん舎に入るとわいわいとにぎやかな声が聞こえ、ワークセンターとよなかから大勢が遊びにきていました。前回の展示でお会いした作者の方々も参加しており、懐かしい再会で筆者にとっては大変楽しいひと時でした。

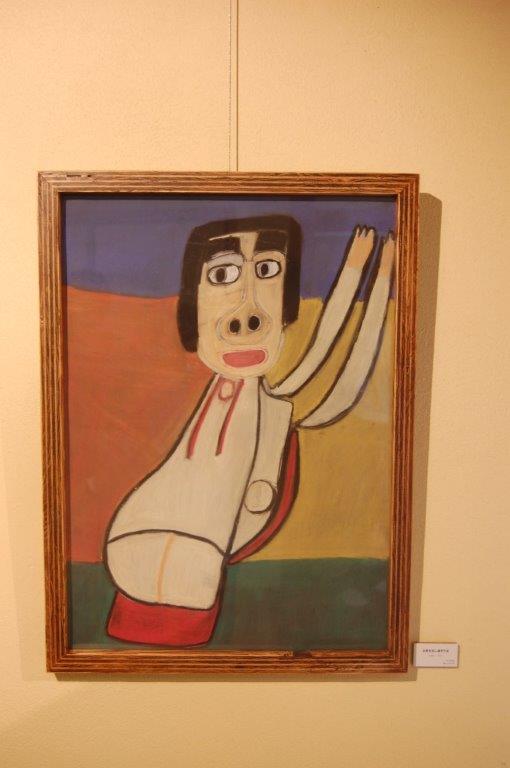

1階は「ワークセンターとよなか」の展示作品が並べられています。ここの施設の特徴は一言でいって「多様性」。絵画あり、織物あり、陶作品あり、ぬいぐるみ人形あり…と作者一人一人の個性がバラエティーに富んでおり、それぞれが語り掛ける世界は、作品のテーマとなる題材も、表現手法も、ムードも、手の使い方さえも、他の人と全く異なっており、見た目にも明るく楽しい展示空間となっています。

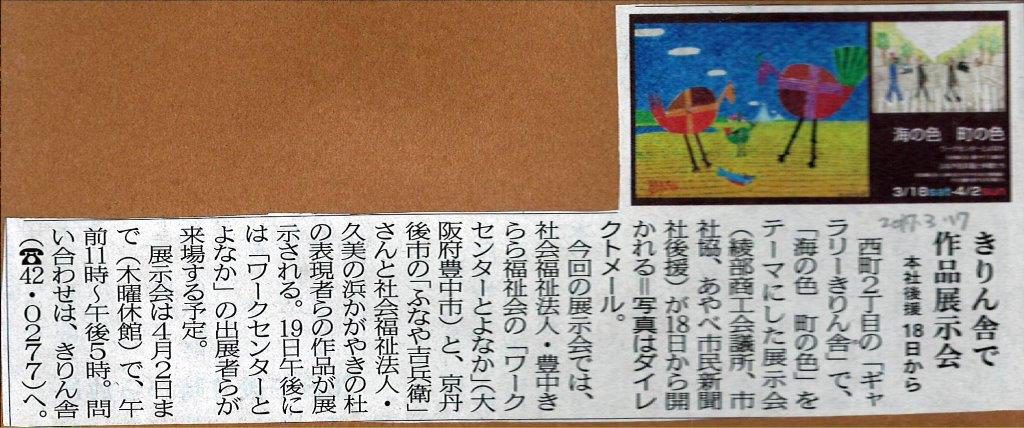

渡辺悠太郎さんは、誰もが良く知っている世界の絵画や図像をデフォルメし、登場人物の顔はすべてポップなイラストタッチな鶏に返信させます。大づかみに捉えられた形態は清々しいのですが、名画の登場人物がことごとく雄鶏のコッコくん、牝鶏のコッキちゃんに置き換えられていきます。ビートルズの有名なレコードジャケット「アビーロード」もジョン、ポール、ジョージ、リンゴ・スターみな服装はそのままですが、顔だけコッコくんにすげ替えられ、作者の謎の意図がなぜだか可笑しいことになっています。ダヴィンチの「最後の晩餐」やフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」も文脈の無視っぷりが見事。下絵を描くと聞きましたが大きなパネルも割と苦労なく描いているようにも見え、あっけらかんと明るい画面が魅力的です。

渡辺悠太郎さんは、誰もが良く知っている世界の絵画や図像をデフォルメし、登場人物の顔はすべてポップなイラストタッチな鶏に返信させます。大づかみに捉えられた形態は清々しいのですが、名画の登場人物がことごとく雄鶏のコッコくん、牝鶏のコッキちゃんに置き換えられていきます。ビートルズの有名なレコードジャケット「アビーロード」もジョン、ポール、ジョージ、リンゴ・スターみな服装はそのままですが、顔だけコッコくんにすげ替えられ、作者の謎の意図がなぜだか可笑しいことになっています。ダヴィンチの「最後の晩餐」やフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」も文脈の無視っぷりが見事。下絵を描くと聞きましたが大きなパネルも割と苦労なく描いているようにも見え、あっけらかんと明るい画面が魅力的です。

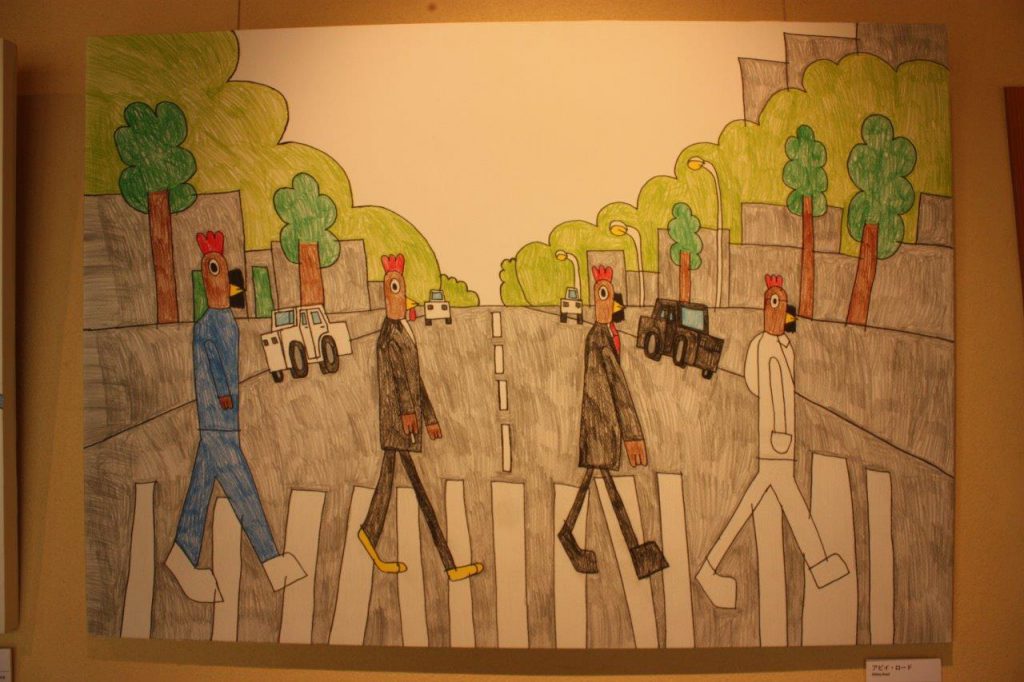

山本信明さんの「富士山」は、山と思しき稜線をブロックに分け、そのブロックごとに地図の等高線のような細い線を色えんぴつで引いて重ねています。色とりどりの色鉛筆の線は、曲線を描きながら間隔はぴたりと等幅を繰り返すことで立体的なうねりが生まれて、見る者を心地よい線の旅に誘います。あまりに繊細すぎて写真ではその美しさを再現できないのが残念です。

山本信明さんの「富士山」は、山と思しき稜線をブロックに分け、そのブロックごとに地図の等高線のような細い線を色えんぴつで引いて重ねています。色とりどりの色鉛筆の線は、曲線を描きながら間隔はぴたりと等幅を繰り返すことで立体的なうねりが生まれて、見る者を心地よい線の旅に誘います。あまりに繊細すぎて写真ではその美しさを再現できないのが残念です。

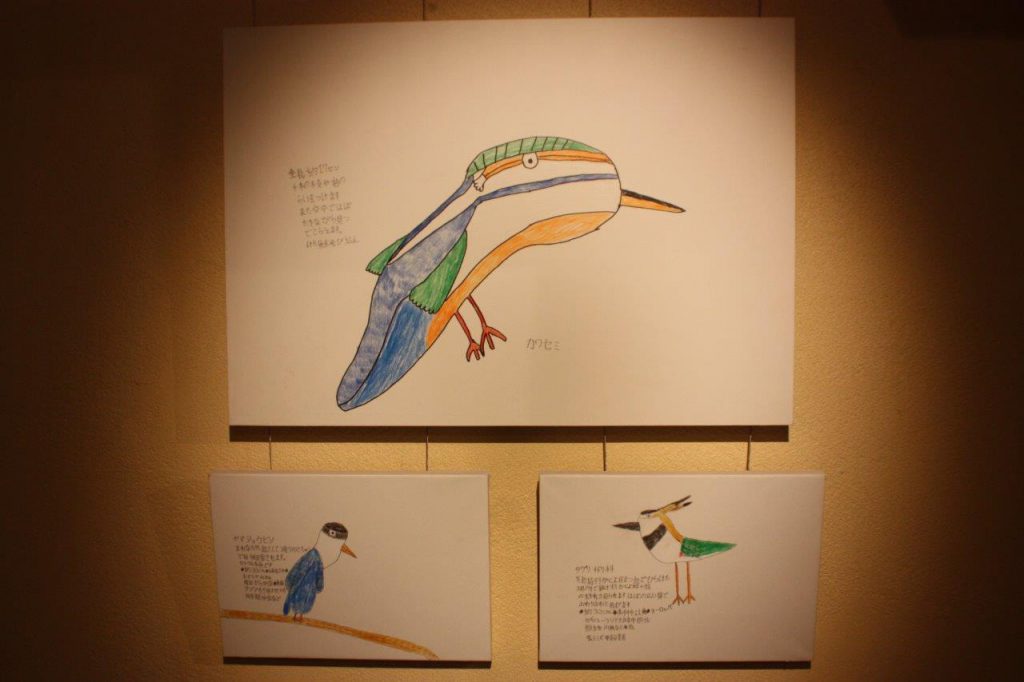

市賀妙子さんは前回も優しく綺麗な花を描く作品を見せてくれましたが、今回は花だけでなく魚や鳥を描いた作品も披露。図鑑を見て多くの種類をきれいに羅列する作品も登場し、博物学的興味が広がるのが感じられました。静かな無風の心象風景を感じさせた作風から、「ひまわり」や「カワセミ」など形の表し方に市賀さんなりの世界の捉え方を伝えようとする態度があり、何か動的な解放性も見えてきました。

市賀妙子さんは前回も優しく綺麗な花を描く作品を見せてくれましたが、今回は花だけでなく魚や鳥を描いた作品も披露。図鑑を見て多くの種類をきれいに羅列する作品も登場し、博物学的興味が広がるのが感じられました。静かな無風の心象風景を感じさせた作風から、「ひまわり」や「カワセミ」など形の表し方に市賀さんなりの世界の捉え方を伝えようとする態度があり、何か動的な解放性も見えてきました。

岩尾寛士さんの「はなちゃん」は、ぬいぐるみのフェルト人形たち。本体にはちゃんとした洋裁の仕上げで服やアクセサリーが着けられています。聞けば最初は小さな人形作りから始めたところ、だんだんと大きな作品に挑戦するようになったらしい。大きな人形は小さな人形の型紙をコピーで拡大して作られているそうで、最近ではそれが4倍、6倍と巨大化しているそうです。表情はどれも優しく、誰しもが心に求める想像上の友だちのような慰めを与えてくれます。

岩尾寛士さんの「はなちゃん」は、ぬいぐるみのフェルト人形たち。本体にはちゃんとした洋裁の仕上げで服やアクセサリーが着けられています。聞けば最初は小さな人形作りから始めたところ、だんだんと大きな作品に挑戦するようになったらしい。大きな人形は小さな人形の型紙をコピーで拡大して作られているそうで、最近ではそれが4倍、6倍と巨大化しているそうです。表情はどれも優しく、誰しもが心に求める想像上の友だちのような慰めを与えてくれます。

今井勇さん、今回はお会いできませんでしたが、ほのぼのとした作品群とご本人の抜群のおしゃれファッションセンスがとても印象に残っていました。今回は絵画だけではなくニット作品も見られ、「空飛ぶじゅうたん」は、かなり大きな下地布に、今井さんが時間をかけて編みためたニットパーツを縫い付け構成するコンポジション。色や形を組み合わせて空間を捉える力は卓越しており、今井さんという人の存在が作品の輪郭に現れています。

今井勇さん、今回はお会いできませんでしたが、ほのぼのとした作品群とご本人の抜群のおしゃれファッションセンスがとても印象に残っていました。今回は絵画だけではなくニット作品も見られ、「空飛ぶじゅうたん」は、かなり大きな下地布に、今井さんが時間をかけて編みためたニットパーツを縫い付け構成するコンポジション。色や形を組み合わせて空間を捉える力は卓越しており、今井さんという人の存在が作品の輪郭に現れています。

前回はギターや机、引き出しの木箱など、何にでも描くといった作品から野心的な挑戦で楽しませてくれた宮崎博明さん。今回はメディアをぐいっと転換して素焼きの陶土にペイントマーカーで色付けしたレリーフのような立体作品にチャレンジです。カラフルで楽しい作品づくりは前回と変わらず。「カジュアルな海」など大好きな魚や海に題材を取ったといいながら、頭に浮かぶイメージそのままに素早く手が動くのだろうと思わせます。最近は新聞紙を着色する作品に取り組んでいるともいい、相変わらず跳躍する心の闊達さを感じました。

前回はギターや机、引き出しの木箱など、何にでも描くといった作品から野心的な挑戦で楽しませてくれた宮崎博明さん。今回はメディアをぐいっと転換して素焼きの陶土にペイントマーカーで色付けしたレリーフのような立体作品にチャレンジです。カラフルで楽しい作品づくりは前回と変わらず。「カジュアルな海」など大好きな魚や海に題材を取ったといいながら、頭に浮かぶイメージそのままに素早く手が動くのだろうと思わせます。最近は新聞紙を着色する作品に取り組んでいるともいい、相変わらず跳躍する心の闊達さを感じました。

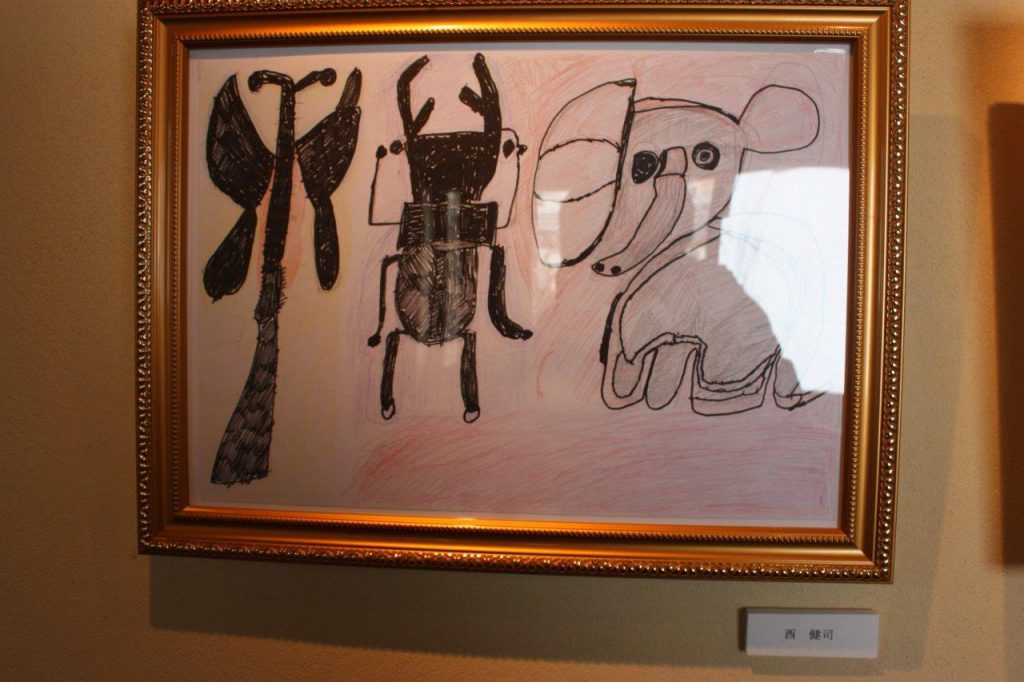

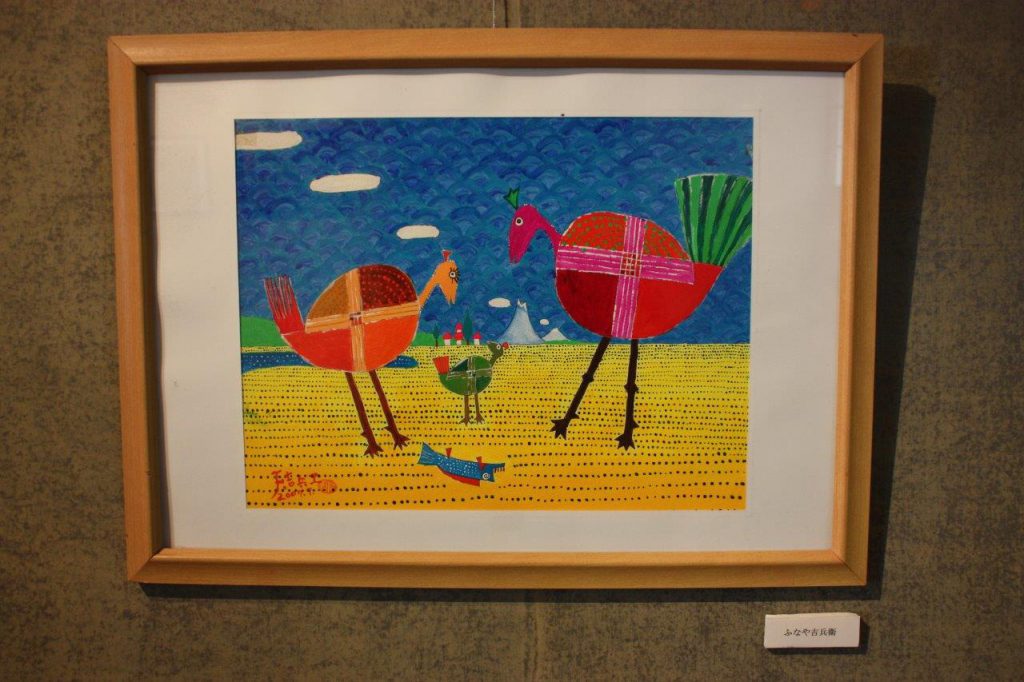

「ふなや吉兵衛と仲間たち」の作品を展示した2階では、京都府の丹後地方にある久美浜町の漁師だったふなや吉兵衛さんの作品を中心に、仲間を含む作品群が展示されていました。吉兵衛さんの趣味の絵描きが高じて、仲間を集めてともに描くことをはじめたのがこの集まりのきっかけです。吉兵衛さんのほか、吉岡英子田中志保さん、木下美紀子さん、西健司さん、田村弘志さん、前田一行さん、井上勝さん、下小田勇さんらの展示は絵を描く楽しさにあふれていました。

「ふなや吉兵衛と仲間たち」の作品を展示した2階では、京都府の丹後地方にある久美浜町の漁師だったふなや吉兵衛さんの作品を中心に、仲間を含む作品群が展示されていました。吉兵衛さんの趣味の絵描きが高じて、仲間を集めてともに描くことをはじめたのがこの集まりのきっかけです。吉兵衛さんのほか、吉岡英子田中志保さん、木下美紀子さん、西健司さん、田村弘志さん、前田一行さん、井上勝さん、下小田勇さんらの展示は絵を描く楽しさにあふれていました。

筆頭株の吉兵衛さんの作品は、自信を感じさせるしっかりとした筆さばきで、想像力を羽ばたかせ、画面の中で時間を自由に行き来していました。鮮やかな色も不思議な造形もためらいなく表現されていて好感がもてます。仲間たちの絵もそれぞれの個性が遺憾なく発揮されており、イチゴの絵と文章を組み合わせたもの、ゴリラ、想像上の鳥の飛翔、など、老若男女が楽しくいきいきと活動されていることが十分にうかがわれました。

筆頭株の吉兵衛さんの作品は、自信を感じさせるしっかりとした筆さばきで、想像力を羽ばたかせ、画面の中で時間を自由に行き来していました。鮮やかな色も不思議な造形もためらいなく表現されていて好感がもてます。仲間たちの絵もそれぞれの個性が遺憾なく発揮されており、イチゴの絵と文章を組み合わせたもの、ゴリラ、想像上の鳥の飛翔、など、老若男女が楽しくいきいきと活動されていることが十分にうかがわれました。

アトリエにしまち通りオープンしました。

私たちは、アール・ブリュット作品を展示するギャラリーを開設して6年目になります。2017年4月から、障害を持って暮らしている方が、創作・表現活動に楽しみを見出し、寛げるようなアトリエを開設しています。特別な指導・教育は行わず、本人の思いを自由に表現できる場にしたいと考えています。将来は、創作された作品の展示会や、各種のワークショップなどを楽しむ計画をも持っています。

場所:市内西町2丁目 ギャラリーきりん舎(予定:変更する場合もあります。)

日時:毎月、第2・4土曜日、2時から4時まで(将来日時を増やすこともあります。)

条件:①画材等は無料。

②1回につき参加費500円。

③送迎無し。

④付き添いは可。

…その他ご不明の点があれば、お問い合わせください。

関心を持たれた方のご連絡をお待ちしています。以下いずれの方法でも結構です。

☎:0773-42-0277(夜:0773-43-2428)

携帯:090-3039-6788

e-mail:Cliffd

NPO法人きりん舎

綾部市西町通り2丁目91番

風がにわかに冷たくなり、秋の庭も風情深まるきりん舎。このたびは舞鶴市のみずなぎ学園と城陽市の南山城学園 円の同時展示を行いました。

風がにわかに冷たくなり、秋の庭も風情深まるきりん舎。このたびは舞鶴市のみずなぎ学園と城陽市の南山城学園 円の同時展示を行いました。

1階手前の部屋と2階はみずなぎ学園、1階奥の部屋は南山城学園の展示です。今回の展示は出品側の要望により、各作品のタイトルや作者名等の紹介キャプションはありませんが、施設ごとの作品の指向性や制作にあたっての考え方を感じ取れる展示になっています。

1階手前にはみずなぎ学園の刺繍作品。これだけまとまった刺繍を見るのは、きりん舎でも珍しいパターンです。タペストリー状の大きい作品、小品、カボチャやテントウムシといったモチーフが一目みてわかるもの、幾何学パターンのデザインにかわいい花や動物を並べたもの、また抽象的な模様から色の波が紡ぎだされるようなものとさまざまなタイプの刺繍が並べられています。カボチャをモチーフにした作品は、立派なカボチャの実を画面いっぱいに配置。縫い目を重ね、巧みな色使いで野菜の色のグラデーションを表現していて見事です。形を単純化して取り出し、明確に見せる技に確かな腕を感じます。

1階手前にはみずなぎ学園の刺繍作品。これだけまとまった刺繍を見るのは、きりん舎でも珍しいパターンです。タペストリー状の大きい作品、小品、カボチャやテントウムシといったモチーフが一目みてわかるもの、幾何学パターンのデザインにかわいい花や動物を並べたもの、また抽象的な模様から色の波が紡ぎだされるようなものとさまざまなタイプの刺繍が並べられています。カボチャをモチーフにした作品は、立派なカボチャの実を画面いっぱいに配置。縫い目を重ね、巧みな色使いで野菜の色のグラデーションを表現していて見事です。形を単純化して取り出し、明確に見せる技に確かな腕を感じます。

かわいい子どものような人物二人が並んだ作品は、1cm程度の幅を保ちながら、刺繍糸をリボン状に繰り返し、色を表現しています。刺繍糸も太めですが、常に同じ調子で繰り返す縫い目によって、縫われていない部分の下地が輪郭として表れて力強い表現になります。繰り返し縫われた布にはしわが寄り、スタッフの方によって綿が入れられ立体的な仕上がりになりました。刺繍表現として誰にもまねできない個性を感じます。

かわいい子どものような人物二人が並んだ作品は、1cm程度の幅を保ちながら、刺繍糸をリボン状に繰り返し、色を表現しています。刺繍糸も太めですが、常に同じ調子で繰り返す縫い目によって、縫われていない部分の下地が輪郭として表れて力強い表現になります。繰り返し縫われた布にはしわが寄り、スタッフの方によって綿が入れられ立体的な仕上がりになりました。刺繍表現として誰にもまねできない個性を感じます。

赤い下地布に細い糸で小さく縫い付けられたぬいぐるみのような2匹の動物。熊と犬に見えました。2mm程度の繊細な縫い目で一見目立たないですが、数色の糸をよった刺繍糸を使っているのが鮮やかな下地布に際立ち、近寄って見るにつれて糸が浮き上がって全く違うイメージが広がります。この作品のように、いくつか違う色を一緒によって縫い込む作品がいくつか見られ、複雑な色合いを表現して効果を上げてみえました。縫い目の一目一目が下地を覆いつくすように縫い付けられ、圧倒的な波となってうねって見る人に迫ってきます。一糸にこめられた集中力の高さは鋭い緊張感をはらみ、他者としての存在を強く意識させます。

赤い下地布に細い糸で小さく縫い付けられたぬいぐるみのような2匹の動物。熊と犬に見えました。2mm程度の繊細な縫い目で一見目立たないですが、数色の糸をよった刺繍糸を使っているのが鮮やかな下地布に際立ち、近寄って見るにつれて糸が浮き上がって全く違うイメージが広がります。この作品のように、いくつか違う色を一緒によって縫い込む作品がいくつか見られ、複雑な色合いを表現して効果を上げてみえました。縫い目の一目一目が下地を覆いつくすように縫い付けられ、圧倒的な波となってうねって見る人に迫ってきます。一糸にこめられた集中力の高さは鋭い緊張感をはらみ、他者としての存在を強く意識させます。

奥へ進むと、次の間には南山城学園の絵と陶の作品群が所せましと並んでいます。絵はクレヨンなどを使って画用紙や木板の表裏両面に描き殴った作品など、多彩なとりあわせで質量ともに見ごたえがあり、作り手の個性を強く感じさせる作品が集まっています。陶作品のいくつかは成形するというよりも、指で押してみる、ほじくり続ける、ごろごろと転がす…といった手の跡が如実に残る土の塊。手に伝わる感覚に没入し、それが知覚のほとんどすべてになりかわる時間を追う気持ちが理解できます。

奥へ進むと、次の間には南山城学園の絵と陶の作品群が所せましと並んでいます。絵はクレヨンなどを使って画用紙や木板の表裏両面に描き殴った作品など、多彩なとりあわせで質量ともに見ごたえがあり、作り手の個性を強く感じさせる作品が集まっています。陶作品のいくつかは成形するというよりも、指で押してみる、ほじくり続ける、ごろごろと転がす…といった手の跡が如実に残る土の塊。手に伝わる感覚に没入し、それが知覚のほとんどすべてになりかわる時間を追う気持ちが理解できます。

また、単純なピースを繰り返しくっつけて作った作品も見受けられました。厚みのある円盤状にした塊を合わせてくっつけて、芋虫の立ち上がったような形に出来上がった作品は、接着面でしわが寄り、迫力ある存在感を放っています。短くちぎった塊を継いで塔状に仕上がった作品は構造的なおもしろさを感じさせます。円状の塊を集めた作品としては、「河原の賽の石をつむ」という表現がイメージとして浮かぶような作品や、鈴のような丸く不可思議な形態がころころと生れ出た作品もあり、こちらは安易な解釈を拒むところに魅力を感じました。

二階の展示は再びみずなぎ学園の展示になり、絵と陶の作品が並びます。水にうつる植物の影を思わせる作品は、水鏡のような静止した画面で清冽な印象。

また赤い山の峰々を思わせる作品では、くっきりと描いた輪郭が尾根と谷のように見え、メリハリのある画面構成の中にグラデーションにも見える陰影が幻惑的な印象を深く残します。その他の作品についてもいずれも潔い筆致で描かれ、力のこもった美しい画面で引き込まれました。

陶作品では、細長い壺状のオブジェと人物もしくは動物の頭像が並べられています。壺のオブジェはどれも丈が高く全長60~80cm程度ほど。ほとんどは手びねりならでは自然な形と質感で、上に伸びあがる形が並ぶことで空間におもしろい効果を与えています。壺のうちの一つは、真ん中に穴のあいたチップ状の薄片がびっしりと張り付き、焼成による茶灰色~墨色の濃淡の表情が変化して豊かな印象に仕上がっていました。また実物大の動物の頭像のような作品においては、作品への集中力や技術の高さを感じさせました。

今回の展示は、状況の異なる二つの施設から集められていましたが、作品の一つ一つは一言でくくれない個性がありました。名前のない作品についてレポートするのは、少ないヒントによすがを求めて作品に目をさまよわせる体験でしたが、名前にしばられないからこそ、その作品を生み出した個々の手の動きを追い、その手と対話する展示になっています。

※ 今回の展示会は、京都府「平成28年度地域アート展開催事業」の補助金を受けています。

NPOスウィング 「オレたちひょうげん族」 からの「Not ART BRuT.」。きりん舎の庭の木々も生い茂り、蒸し暑くなったこの日、会場には大勢の人が訪れ、文字通り熱気ムンムンの一日となりました。絵画以外にも数多くの詩が展示され充実のボリューム、また作家のQさんとXLさんによる、似顔絵コーナーあり施設長の木ノ戸昌幸さんのトークあり、盛りだくさんの1日でした。

NPOスウィング 「オレたちひょうげん族」 からの「Not ART BRuT.」。きりん舎の庭の木々も生い茂り、蒸し暑くなったこの日、会場には大勢の人が訪れ、文字通り熱気ムンムンの一日となりました。絵画以外にも数多くの詩が展示され充実のボリューム、また作家のQさんとXLさんによる、似顔絵コーナーあり施設長の木ノ戸昌幸さんのトークあり、盛りだくさんの1日でした。

会場入ってすぐ目に入るのがXLさんの「川底の砂利」「さよならプーケット」「夜の東華菜館」「摩天楼を舞う」「ピサの優しい斜塔」「若冲の鶏」他7作品。メリハリきいた美しい配色、小気味良い形が繰り広げられた画面の構成が見事。線も塗りも安定感のあるタッチで、そこから生まれる楽しい画面は得難い個性のように思います。「タクシーを止めるシロクマ」は、強く塗りこめる中にも巧みに分割された面がそれぞれを引き立て、点描も重ねて丁寧なテクスチャーを作り、爪の鋭いシロクマもどこかユーモラスで頼もしく、似顔絵コーナーにいたXLさんの印象と重なりました。

Qさんの作品は「スイスセイソウコウクレーン車」「モアイ大魔神」「ムンクのおどり」「テトリスモアイ」他の6作品。一見してメカやロボットなど機械類に強い興味を持っているらしいことがわかります。似顔絵コーナーでは、依頼相手に好きな色、好きな数字、好きな家具は何かなどの質問をし、相手の顔にさまざまな色模様を取り付けた独創的な似顔絵で周囲を沸かせていました。「バンバン行くネコギター」「女の子カンムス」などでもモチーフを楽しくカラフルに塗り分け、超合金ロボみたいなギアを装着。多少の毒をにじませながら愛嬌で見せてくれます。

1階奥の間に飾られたAckeyの「男前な黒豚」「マリリン・モンロー」「口の中を噛んでしまったチンパンジー」「悩んでいるメンフクロウ」他6作品。描かれた題材が本人にとっての何を意味するのでしょうか、ありのまま差し出された作者と対象にある関係の謎の不思議。直裁な観察を手に伝えた作者にとっての現実が、見る者に引き起こす違和感の不思議。いや、もしかしたらそう見えるかもしれないと思い始める不思議。「湖面に映りそこなった富士山」「お尻を出し過ぎた女」を見ると、画面の分割方法には一種のパターンがあり、これも作者にとっての現実を憶測させる面白さがあります。

1階奥の間に飾られたAckeyの「男前な黒豚」「マリリン・モンロー」「口の中を噛んでしまったチンパンジー」「悩んでいるメンフクロウ」他6作品。描かれた題材が本人にとっての何を意味するのでしょうか、ありのまま差し出された作者と対象にある関係の謎の不思議。直裁な観察を手に伝えた作者にとっての現実が、見る者に引き起こす違和感の不思議。いや、もしかしたらそう見えるかもしれないと思い始める不思議。「湖面に映りそこなった富士山」「お尻を出し過ぎた女」を見ると、画面の分割方法には一種のパターンがあり、これも作者にとっての現実を憶測させる面白さがあります。

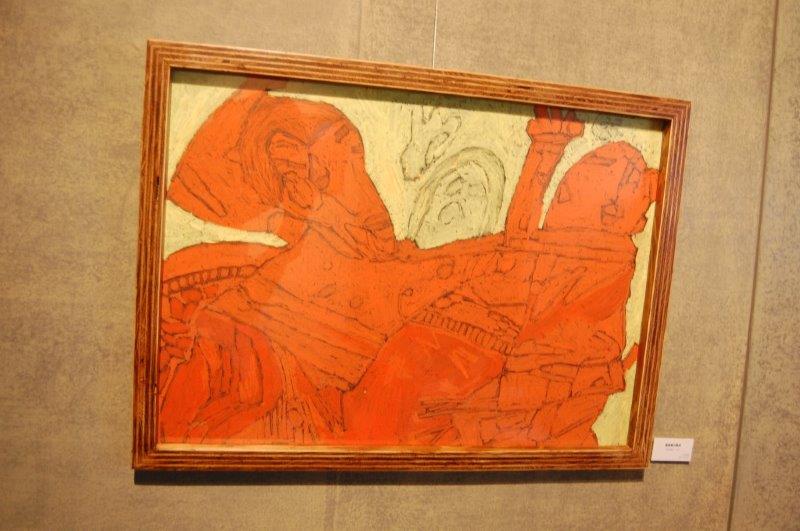

階段から廊下にかけて展示されているのがnacoさんの「獲物を狙うオオワシ」「笑うゴリラ」「吠える老チーター」他5作品。はっきりした色を思い切りよくぶつけて画面を再構成。力を込めて描く手は大胆に輪郭をつかんで造形の緊張を生みます。同時に獣の模様にも気を配り、美しい画面です。「闘う女達」は、ボクシングで撃ち合う女性二人の絵。身体を曲げ、必死と忘我の表情でなお相手に組みつく二人の闘士の一瞬をとらえており、茶色、オレンジ、赤紫といった強い色を調和させる力技は見事というほかなく、しなやかな絵の生命力に魅力を感じました。

2階の最後の間を締める矢田陸雄さんの展示は、「黒髪が日に灼ける」「向こう側を見ている」「スフィンクスの苛立ち」「こっちへ来いよ」他5作品。黒地の紙に輪郭を軽く描いて、面を塗りつぶしています。黒地を輪郭線として残し、2~3色という限られた色数で光の部分を塗りつぶすのでネガフィルムのような味わい。また、かすかな塗り残しが版画のような手触りをつくります。偶然に選ばれたモチーフも見る側の意識を揺さぶる効果を上げており、「国技館の熱狂」は前面に二人の力士のぶつかり合いが固まりとなり、背景に引いたトーンで描かれた行司のわずかな表情から奥行きが感じられて、それぞれのドラマを見せています。

2階の最後の間を締める矢田陸雄さんの展示は、「黒髪が日に灼ける」「向こう側を見ている」「スフィンクスの苛立ち」「こっちへ来いよ」他5作品。黒地の紙に輪郭を軽く描いて、面を塗りつぶしています。黒地を輪郭線として残し、2~3色という限られた色数で光の部分を塗りつぶすのでネガフィルムのような味わい。また、かすかな塗り残しが版画のような手触りをつくります。偶然に選ばれたモチーフも見る側の意識を揺さぶる効果を上げており、「国技館の熱狂」は前面に二人の力士のぶつかり合いが固まりとなり、背景に引いたトーンで描かれた行司のわずかな表情から奥行きが感じられて、それぞれのドラマを見せています。

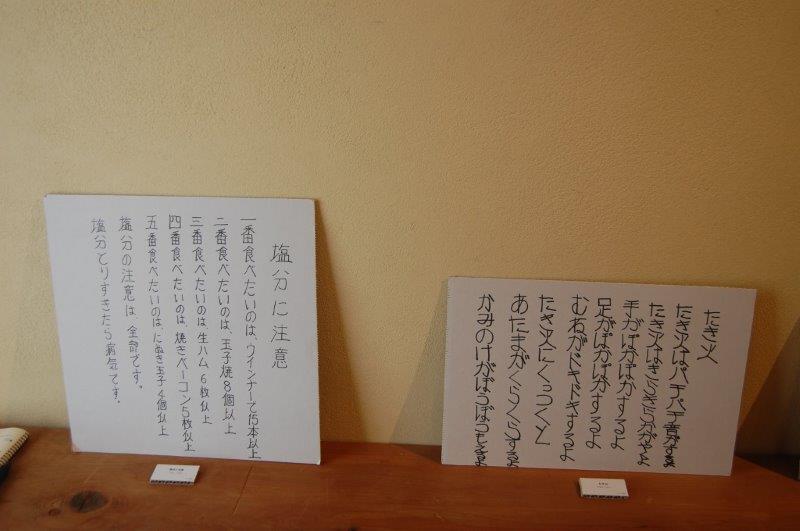

増田政男さんの「Tバック」、辻井美沙さんの「能天気」、吉村千奈さん「おいしいよ ばんごはんより あさごはん」のような心に浮かんだことを率直に、つぶてを投げるように言葉を吐き出したテキスト作品。本人にとっても面白く、また人をも笑わせたいのか、おならやちょっとエッチなことが書いてあると、思わず笑ってしまい心に風穴を開けてくれます。普通の考えに愛嬌をまぶして作者の人となりを垣間見せる一方、Qさんの「こわい物」「障害者」「多すぎる」などでは不安、望み、閉塞感なども表され、世間の矛盾を鏡で映しだすような言葉が並べられていました。

増田政男さんの「Tバック」、辻井美沙さんの「能天気」、吉村千奈さん「おいしいよ ばんごはんより あさごはん」のような心に浮かんだことを率直に、つぶてを投げるように言葉を吐き出したテキスト作品。本人にとっても面白く、また人をも笑わせたいのか、おならやちょっとエッチなことが書いてあると、思わず笑ってしまい心に風穴を開けてくれます。普通の考えに愛嬌をまぶして作者の人となりを垣間見せる一方、Qさんの「こわい物」「障害者」「多すぎる」などでは不安、望み、閉塞感なども表され、世間の矛盾を鏡で映しだすような言葉が並べられていました。

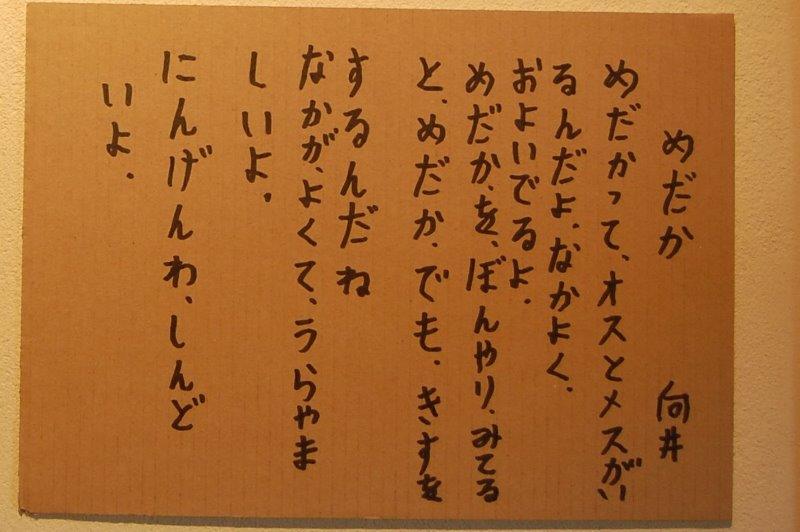

テキストで一番展示の多かった向井久夫さんの作品は「おなら」「おなら」「おふろのたのしみ」「スケベ」「そら」「どこまでも」など。かわいいめだか同士のキスを見る「めだか」で作者の目が印象に残りました。かなえさんの「やさい」は、なんでも好き、食べると言いながら、最後はピーマン、アボカド、セロリと結局3つも嫌いと結ぶおもしろさ。西谷文孝さんは、それがどうしたとツッコまれそうになりつつ良かったなという展開の「雨もり」など、ほのぼのとした口調の中に言葉の背景にあった機敏に思いいたります。Gさんの「やさしくだきしめて」は、短くキャッチ―でカッコよかったです。

テキストで一番展示の多かった向井久夫さんの作品は「おなら」「おなら」「おふろのたのしみ」「スケベ」「そら」「どこまでも」など。かわいいめだか同士のキスを見る「めだか」で作者の目が印象に残りました。かなえさんの「やさい」は、なんでも好き、食べると言いながら、最後はピーマン、アボカド、セロリと結局3つも嫌いと結ぶおもしろさ。西谷文孝さんは、それがどうしたとツッコまれそうになりつつ良かったなという展開の「雨もり」など、ほのぼのとした口調の中に言葉の背景にあった機敏に思いいたります。Gさんの「やさしくだきしめて」は、短くキャッチ―でカッコよかったです。

「表現は変わる。人も変わる。」と題したトークでは、スウィングの施設長である木ノ戸さんが、施設の立ち上げや概要紹介、カギとなったXLさんやQさんとの13年前の出会い、10周年を迎えた施設の変遷や、それぞれの人の個性など、日常のスナップ写真を交えて紹介。作業所の様子を淡々と示した写真は、創作活動や表現活動はスウィングの日常活動の積み重ねからうまれる一部だと示しているように思われました。また、それぞれの作者の絵と関わり始めから、現在に至る作風の変化もエピソードを加えて紹介。絵を描く行為に没頭し、表現も大胆さと注意深さを備えていく過程がよく伝わりました。活動会員が誰にもまねのできない作品を作るようになった展開に注目した木ノ戸さんの視線は、一方的な解釈を加えることなく、一人一人の個性と向き合うスウィングの目指しているところのありのままを知ってほしいという気持ちがよく表れているように思いました。

「表現は変わる。人も変わる。」と題したトークでは、スウィングの施設長である木ノ戸さんが、施設の立ち上げや概要紹介、カギとなったXLさんやQさんとの13年前の出会い、10周年を迎えた施設の変遷や、それぞれの人の個性など、日常のスナップ写真を交えて紹介。作業所の様子を淡々と示した写真は、創作活動や表現活動はスウィングの日常活動の積み重ねからうまれる一部だと示しているように思われました。また、それぞれの作者の絵と関わり始めから、現在に至る作風の変化もエピソードを加えて紹介。絵を描く行為に没頭し、表現も大胆さと注意深さを備えていく過程がよく伝わりました。活動会員が誰にもまねのできない作品を作るようになった展開に注目した木ノ戸さんの視線は、一方的な解釈を加えることなく、一人一人の個性と向き合うスウィングの目指しているところのありのままを知ってほしいという気持ちがよく表れているように思いました。

質疑応答では、どうしたらNPOスウィングのような運営ができるか、また「アールブリュット」という言葉に対するスタンスはどのようなものか、などの意見交換がありました。木ノ戸さんの話は、表現の根っこにあるのはその人の生活であり、スウィングはその人の魅力を引き出すよう心掛けながら、生活の困りごとがあれば関わっていくとのお話でした。また「アールブリュット」という言葉の流通は問題を隠蔽していると指摘し、「アウトサイダーアート」と隠さずに言うことで議論のきっかけを持つことができるということでした。スウィングが見出した「オレたちひょうげん族」は、その軽い響きで「Enjoy! Open!! Swing!!!」という理念のままに、今後も障害福祉の既成概念をヒョイっと飛び越えてくれるのではと思います。スウィングのみなさん、とても楽しい一日をありがとうございました。